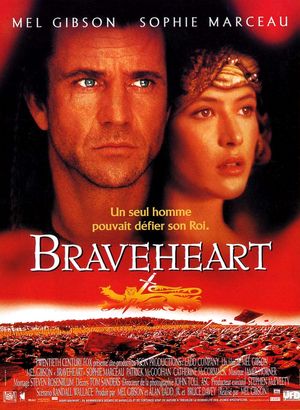

Sous ses grandes envolées et ses cheveux au vent, Braveheart raconte la rage d’un peuple écrasé par un empire, la tentative désespérée d’exister face à l’écrasement d’un pouvoir centralisé, dominateur, féodal et déjà colonial. William Wallace y incarne le fantasme absolu de l’homme libre, sans dieu ni maître, porté par la vengeance autant que par l’amour de la terre.

Mais derrière l’esthétique héroïque, la peinture de guerre et les tirades gravées à coups de glaive, le film interroge aussi la trahison des élites, la complexité des luttes populaires, et l’ambivalence des figures charismatiques. Qui parle au nom du peuple ? Qui négocie sur son dos ? Qui meurt au combat, et qui garde les terres après ?

Certes, Gibson (réal et acteur) en fait des caisses — sang, passion, pathos, ralentis patriotes… Mais le cœur bat fort : celui d’une révolte contre l’oppression, d’un appel viscéral à la souveraineté et à la dignité. Le film idéalise, simplifie, mythifie — oui. Mais il touche quelque chose de profond : le refus de plier. Et dans une époque saturée de renoncements politiques et de fausses alternatives, la figure de Wallace résonne comme une flamme brute : dangereuse, romantique, intransigeante.

Braveheart, c’est la colère historique devenue spectacle, et le souvenir que même les récits douteux peuvent réveiller un désir de justice.