Chez Nicholas Ray, tout pourrait se résumer selon cette équation motrice : nous contre le monde. Il y a toujours eu dans son cinéma deux forces en présence : un « nous », minoritaire, ardent, fébrile — et un « monde », une société, un groupe majoritaire, à la fois compact et hostile. C’est la formule rebelle, la tragédie qui infuse son travail. Elle poursuit les deux jeunes amoureux des Amants de la nuit, le brave personnage de James Dean dans La Fureur de vivre, ou l’intrépide Vienna dans le magnifique western en velours rouge Johnny Guitar. Le « nous », chez Ray, sont peu, ils sont beaux, ils ne savent pas encore ce qu’ils veulent, mais ils savent déjà que le monde n’en veut pas. Et dans ce « nous », il y a toujours, discrètement, nous – spectateurs et apprentis résistants.

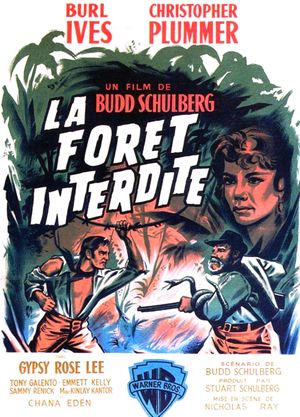

Mais dans le sublime Wind Across the Everglades (La Forêt interdite en version française) – film pénible pour Ray qui quitta le tournage peu avant la fin – tout se brouille. Ce n’est plus « nous contre le monde », mais « nous dans le monde ». C’est le film de la perméabilité. Peut-être la synthèse de son travail. Cette fois-ci, le « nous » et le « monde » n’ont plus de visage fixe. Ils sont multiples et s’interchangent : la nature des Everglades (elle-même et contre elle-même) ; la civilisation et premiers fondateurs de la ville de Miami, un pied dans le progrès, l’autre dans le massacre ; les barbares des marais, à la fois assassins et ancrés aux mangroves de la région. Le film bouge sans cesse ses lignes : d’un « nous contre le monde », avant que ce monde ne devienne nous et inversement. En somme, ce trouble se traduit tel l’équilibre de la nature comme l’évoque le personnage de Gueule d’ange (Cottonmouth en version originale) : les dévoreurs finiront toujours par se faire dévorer. Enfin, il y a Walt Murdock (Christopher Plummer), droit comme un piquet dans sa chemise blanche, et perméable à tous ces mondes. C’est lui qui infiltre, serpente et mue son regard comme un reptile. Par le biais de Murdock, Nicholas Ray ne tranche pas. Mieux : il refuse de trancher. Il filme le flottement. Il laisse les personnages dériver, changer de peau. Et ce film, mal-aimé, mal terminé, est aussi peut-être son plus risqué. Risqué parce qu’il accepte de ne plus savoir. De ne plus pouvoir dire qui est le « nous ». Il opère plutôt un léger travelling arrière, comme pour contempler cette Floride de la fin du XIXème siècle de l’extérieur. Une méthodologie scientifique au fond.

Murdock, justement, est ce professeur sans classe. Il vient enseigner, mais n’enseigne à personne — sauf à nous. Il est l’œil, l’oreille, la caméra parfois. C’est drôle, à chaque découverte d’un film de Nicholas Ray, je ressens toujours cette drôle d’impression d’avoir affaire au plus grand film du monde. Cela tiendrait peut-être de sa poésie qui vient envoûter ses scènes les plus simples. Mais au fond, cette règle du « nous contre le monde » – jusqu’au brouillage total de Wind Across the Everglades – fait de son cinéma un outil pour grandir. Ray nous éduque une pédagogie de l’insoumission. Pour autant, il ne nous parle pas depuis un pupitre. Il garde toujours son regard depuis la cellule du poète : la navigation à travers la nature de Wind Across the Everglades qui se transfigure en vieux conte d’antan, nous rappelle instantanément les dérivées nocturnes de La Nuit du Chasseur de Charles Laughton. C’est un cinéma qui nous force à se tenir debout. Ce que Ray nous apprend, c’est à rester en alerte. À résister. Malgré tout.