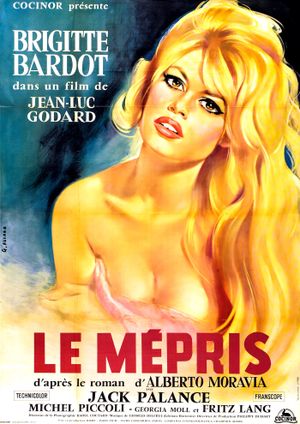

Rarement un film aura autant dit, avec une telle économie de mots et une telle richesse de formes, la détresse d’un amour qui s’efface, la trahison des idéaux artistiques, et le crépuscule d’un certain cinéma. Le Mépris, réalisé par Jean-Luc Godard en 1963, est une œuvre d’une beauté renversante, mais d’une beauté blessée, comme si chaque plan portait en lui la nostalgie d’un âge d’or qui s’effondre.

Dès la première scène, Godard annonce la couleur : Bardot, nue, questionnée plan par plan (« Tu aimes mes fesses ? Mes seins ? »), dans une lumière rougeoyante, est à la fois objet de désir et victime d’un regard marchandisé. Cette scène, imposée par les producteurs, est retournée par Godard en une mise en abyme glaçante de la manière dont le corps féminin est exploité à l’écran. Le cinéma se trahit dès ses premières images, et le spectateur est prévenu : ici, rien ne sera donné sans distance, sans ironie, sans lucidité.

L’histoire est simple en apparence : Paul Javal, scénariste français (Michel Piccoli), travaille sur une adaptation de L’Odyssée de Homère. Il accepte de collaborer avec un producteur américain, Prokosch, figure caricaturale du capitalisme hollywoodien, qui ne comprend ni la mythologie grecque, ni la culture qu’il finance. Camille, son épouse (Brigitte Bardot), est progressivement gagnée par une froideur insondable, qui la pousse à se détourner de Paul, sans jamais lui expliquer pourquoi. Ce refus de justification devient le cœur battant du film : un mystère amoureux, un effondrement silencieux.

Le décor de la villa Malaparte, à Capri, devient presque un personnage à part entière. Ses lignes géométriques, sa terrasse nue face à la mer, ses escaliers sans fin, composent un théâtre minéral dans lequel les sentiments se heurtent à l’architecture. Là, dans cette maison suspendue entre ciel et mer, Camille dit adieu à Paul, sans le dire. Elle se détourne, s’éloigne, le méprise — peut-être parce qu’il a trahi ce qu’il était, en acceptant de plaire à l’argent, en sacrifiant l’art à la survie.

Godard filme cette séparation avec une lenteur presque douloureuse. Le long dialogue dans l’appartement romain, où le couple se déchire sans éclat, est un sommet de mise en scène intérieure. Tout y est : les non-dits, les regards évités, les gestes interrompus. L’amour ne meurt pas dans un cri, mais dans une série de silences qui en disent long. Ce n’est pas une dispute, c’est une extinction.

Mais Le Mépris ne se limite pas à un drame sentimental. C’est aussi une méditation politique et poétique sur le devenir du cinéma. Fritz Lang, jouant son propre rôle, incarne l’âme du vieux cinéma européen — exigeant, lyrique, lettré. Il observe, impuissant, la manière dont Prokosch défigure L’Odyssée en voulant en faire un spectacle commercial. Lang reste digne, ironique, solitaire : « Le cinéma, disait-il, c’est une question de regard. »

Godard, à travers lui, pleure un art qu’il sent déjà en voie d’extinction. Il annonce avec vingt ans d’avance l’hégémonie des studios américains, la domination des logiques de profit sur celles de l’œuvre. Mais il ne se contente pas de dénoncer — il filme cette trahison avec une beauté à couper le souffle, comme pour rappeler que le cinéma, même dans sa chute, peut encore être un chant tragique.

Au fond, Le Mépris est un film qui ne cherche pas à convaincre, mais à faire ressentir. Il nous pousse à habiter l’inconfort : celui de voir l’amour s’éteindre, l’art se compromettre, les idéaux flancher. Et pourtant, jamais Godard ne cède à la facilité du cynisme. Il croit encore, à sa manière, dans un certain cinéma — celui qui ose prendre son temps, celui qui donne de l’espace aux silences, celui qui regarde le monde avec inquiétude, mais aussi avec élégance.

On sort de Le Mépris à la fois ébloui et mélancolique, comme si l’on venait de contempler un chef-d’œuvre sur le point de se briser. Le film est un tombeau — celui de l’amour, de l’art, d’un certain monde — mais un tombeau sculpté avec une grâce inouïe. C’est peut-être cela, le plus grand paradoxe de Godard : faire du désenchantement une œuvre d’enchantement.