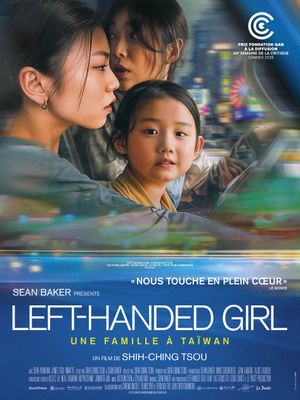

Left-Handed Girl a beau être son premier long-métrage, la réalisatrice taïwanaise Shih-Ching Tsou n’en est pas pour autant à son coup d’essai : collaboratrice régulière de Sean Baker, elle a notamment produit la plupart des films de ce dernier et participé à l’écriture et à la réalisation de son Take Out, qui suivait l’odyssée d’un immigrant chinois illégal et livreur de nourriture dans le dédale new-yorkais. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’on retrouve la patte du cinéaste américain récemment palmé dans cette chronique familiale dont il a par ailleurs assuré la production et le montage.

Shu-Fen, mère célibataire, revient s’installer à Taipei dans le but d’ouvrir une échoppe au sein d’un marché nocturne. Mais entre les difficultés financières, sa fille aînée I-Ann en rébellion constante contre sa mère, et la petite dernière I-Jing, adorable mais très portée sur les bêtises inhérentes à son jeune âge, autant dire que le quotidien est loin d’être une partie de plaisir. Comme chez Baker, Left-Handed Girl ne cherche pas tant à suivre les rails d’un développement scénaristique précis qu’à laisser le rythme s’accorder à la vie des personnages et l’émotion jaillir de l’observation des gestes simples du quotidien, dans des scènes d’une apparente simplicité mais capable de passer sans crier gare du drame poignant à la comédie survoltée (ce dernier point étant en grande partie assuré par la facétieuse I-Jing et sa mangouste de compagnie). Ainsi, malgré l’absence de pivots dramaturgiques « classiques », une réelle énergie se dégage de l’ensemble, bien aidée en cela par des comédiens tous dirigés à la perfection, ainsi qu’à une mise en scène vivante et lumineuse obtenue en tournant à l’Iphone (un procédé justement employé par Baker sur Tangerine, et dont la réalisatrice s’est visiblement inspiré).

Dans la lignée de Take Out, qui se penchait sur le déracinement et les difficultés d’un homme à survivre dans un pays qui n’est pas le sien, Shih-Ching Tsou aborde ici une forme de rejet plus insidieuse mais non moins destructrice (et surtout universelle) : celle qui surgit au sein même de la famille. Entre la charge mentale oppressante pesant sur Shu-Fen, qui doit en plus faire face au mépris de ses sœurs l’accusant d’avoir gâché sa vie et refusant de l’aider financièrement ; l’angoisse existentielle de I-Ann qui se sent étrangère à ses proches et n’arrive pas à trouver sa place ; et la culpabilité de I-Jing, persuadée d’attirer le malheur sur sa mère suite à la réaction horrifiée de ses grands-parents le jour où ils l’ont vue se servir de sa main gauche (soi-disant la main du diable, d’où le titre du film)… la réalisatrice dresse un portrait juste et intelligent du poids de l’héritage et des traditions, ainsi que du conflit générationnel, cristallisant progressivement un nid de tensions et de non-dits qui finiront par éclater à l’occasion d’un repas familial (sorte d’écho au Festen de Vinterberg, le trash en moins), dans un cri de rage libérateur.