Entre 1986 et 1989, une vague de terreur s’abat sur la ville de Hwaseong, en Corée du Sud. Un tueur en série, opérant dans un rayon de seulement deux kilomètres, viole et assassine cinq femmes. Les victimes sont retrouvées ligotées, parfois étranglées avec leurs propres vêtements. L’absence totale d’indices complique considérablement l’enquête, plongeant la police dans une impasse. Face à ces crimes horribles, les autorités mobilisent des moyens exceptionnels : plus de 300.000 policiers sont impliqués et plus de 3.000 suspects sont interrogés, en faisant l’une des plus grandes enquêtes criminelles de l’histoire sud-coréenne. Pourtant, malgré ces efforts colossaux, l’identité du tueur reste un mystère, renforçant la panique au sein de la population.

En 1989, la police arrête Yoon Sung-yeo, un jeune homme atteint de séquelles de poliomyélite. Cette arrestation repose sur des preuves minces et des aveux obtenus sous la torture. Lors des reconstitutions, Yoon Sung-yeo est physiquement incapable de reproduire le trajet supposé du meurtrier, ce qui aurait dû soulever des doutes quant à sa culpabilité. Cependant, face à la pression publique et au manque de résultats concrets, la police, mal équipée et manquant de moyens d’investigation modernes, n’hésite pas à recourir à la torture pour extorquer des aveux. Ces méthodes brutales illustrent les graves dérives des forces de l’ordre de l’époque, prêtes à tout pour clore une affaire qui les dépasse.

À l’issue d’un procès entaché d’irrégularités, Yoon Sung-yeo est condamné à la perpétuité, malgré l’absence de preuves matérielles.

En 1990, alors que Yoon Sung-yeo purge sa peine, cinq nouveaux meurtres sont commis à Hwaseong suivant le même mode opératoire. Ces crimes ravivent les soupçons sur l’identité du véritable tueur et remettent en cause la culpabilité de Yoon Sung-yeo. Malgré ces éléments troublants, la justice ne revient pas sur sa décision et continue d’ignorer les incohérences de l’enquête initiale.

En 1996, Kim Kwang-Rim met en scène une pièce de théâtre basée sur ces crimes, marquant ainsi la première adaptation artistique de cette sombre histoire. À travers cette œuvre, il dresse une critique implicite des défaillances policières et judiciaires, tout en capturant l’ambiance de peur qui régnait à Hwaseong à l’époque des meurtres.

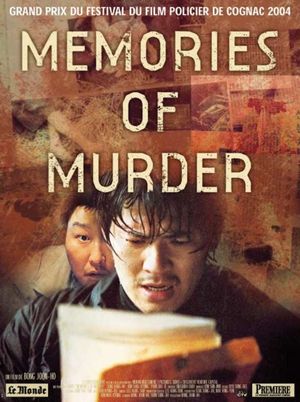

En 2003, Bong Joon-ho s’inspire de la pièce de Kim Kwang-rim pour réaliser Memories of Murder. Ce film, devenu un classique du thriller coréen, met en lumière l’incompétence des enquêteurs et le climat oppressant de l’époque. Memories of Murder dépeint avec réalisme les erreurs d’une police désespérée, confrontée à un tueur insaisissable.

Le récit repose sur une dualité essentielle : la petite histoire, centrée sur l’enquête et les meurtres, et la grande histoire, qui expose les dysfonctionnements d’un pays en pleine mutation.

La petite histoire, c’est celle du thriller policier, du suspense haletant que maîtrise si bien le cinéma sud-coréen. L’enquête est menée par des policiers dépassés, qui tâtonnent dans le noir à la recherche d’un tueur insaisissable. Comme souvent dans les thrillers coréens, l'intrigue ne repose pas uniquement sur la résolution du crime, mais aussi sur la psychologie des personnages, les erreurs judiciaires, et une plongée immersive dans un monde désespéré et oppressant. Les meurtres de Hwaseong servent de prétexte narratif pour explorer un univers où le mal n’est pas seulement incarné par un tueur invisible, mais aussi par un système policier et judiciaire gangrené par l’incompétence et la corruption.

La grande histoire met en avant un pays qui cherche à s’industrialiser rapidement, comme en témoigne la construction d’une usine** près du village où ont lieu les meurtres. Cette transformation symbolise une époque charnière, où la modernisation économique coexiste avec une société encore profondément marquée par l’autoritarisme et la pauvreté. La police, loin d’être une institution efficace et respectée, est dépeinte comme un organe incompétent et violent, corrompu par un système qui exige des résultats à tout prix. Faute de moyens et sous pression, les enquêteurs recourent à des méthodes brutales : torture, manipulation de preuves, fabrication de coupables. Cette critique dépasse le cadre du film et s’inscrit dans une réalité historique. Le film montre donc une Corée en transition, coincée entre un passé répressif et un avenir incertain. À travers l’absurdité de l’enquête, Bong Joon-ho dénonce un système où l’apparence de justice prime sur la vérité.

Song Kang-ho et Kim Sang-kyeong incarnent les deux enquêteurs en pleine dualité. C’est un schéma classique des thrillers et polars. Il y a le flic local, rustre et instinctif, qui suit son intuition plutôt que des preuves concrètes. Il est à l’image de la police sud-coréenne de l’époque : brutale, inefficace, et souvent aveuglée par ses propres certitudes et il y a le flic venu de Séoul, plus méthodique et rationnel, qui représente une approche moderne et scientifique de l’enquête. Tout au long du film, leur relation évolue : ils sont forcés de travailler ensemble, malgré leur approche opposée. Cette tension crée une dynamique riche et tragique : ils échoueront ensemble, non pas par manque de volonté, mais parce que leur combat est perdu d’avance face à un système défaillant.

Le film explore ainsi un trope bien connu du cinéma policier, mais le détourne en montrant l’impuissance des deux hommes, incapables de triompher du mal qui les entoure.

Bong Joon-ho met en scène son histoire avec minutie et sobriété. Il ne cherche pas à embellir son récit : au contraire, il plonge le spectateur dans une atmosphère poisseuse, où la tension suinte à chaque plan. La photographie du film est sublime, mais loin d’être stylisée à l’excès. Elle capte l’humidité des champs de riz, la poussière des routes boueuses, la lumière blafarde des bureaux de police, tout en utilisant une palette de couleurs terreuses et sombres. Chaque plan accentue le sentiment d’oppression, reflétant l’état d’esprit des personnages, enfermés dans une enquête sans issue.

Bong Joon-ho joue également sur les silences et les non-dits. Il ne donne jamais de réponse définitive, laissant planer un sentiment de frustration et d’inachevé, qui colle parfaitement à l’histoire réelle dont s’inspire le film.

Memories of Murder est bien plus qu’un simple thriller policier. C’est une critique sociale, une réflexion sur l’impuissance de la justice, et un portrait d’un pays en transition. Bong Joon-ho ne se contente pas de raconter une enquête : il dépeint un monde où l’absurde et l’injustice dominent, où les héros ne triomphent pas, et où la vérité est souvent hors de portée. En mêlant réalisme cru, satire sociale et tension dramatique, il livre l’un des meilleurs thrillers sud-coréens, qui restera dans l’histoire du cinéma pour son approche unique et sa dénonciation implacable d’un système à la dérive.

Grâce à Memories of Murder, l’affaire des meurtres de Hwaseong retrouve un écho médiatique international, relançant l’intérêt pour une enquête non résolue et soulignant les failles du système judiciaire sud-coréen.

En 2009, après vingt ans d’incarcération, Yoon Sung-yeo revient sur ses aveux et clame son innocence. Depuis son arrestation, il n'a cessé d'affirmer que ses aveux avaient été obtenus sous la torture et la contrainte. Cette libération ne signifie pas immédiatement son acquittement : il est remis en liberté mais demeure considéré comme coupable aux yeux de la justice coréenne. Sa vie est profondément marquée par son emprisonnement : il a passé ses plus belles années derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis, sa réputation est ruinée, et il doit vivre avec les séquelles physiques et psychologiques des tortures subies.

En 2019, un rebondissement inattendu survient dans l’affaire des meurtres de Hwaseong. Grâce aux avancées de la science et à de nouvelles analyses ADN, la police sud-coréenne identifie enfin un suspect formel : Lee Choon-jae.

Ce dernier est incarcéré depuis 1994 pour un crime familial effroyable : le viol et le meurtre de sa belle-sœur, une adolescente de 18 ans. Il purge déjà une peine de prison à vie, ce qui explique pourquoi son nom n'était jamais apparu dans l’enquête jusqu’alors. Les tests ADN révèlent une correspondance entre son matériel génétique et celui retrouvé sur les sous-vêtements de l’une des victimes de Hwaseong, plus précisément la neuvième victime. D’autres analyses établissent un lien avec au moins deux autres meurtres de la même série. Interrogé par les enquêteurs, Lee Choon-jae passe aux aveux et reconnaît être responsable non seulement des meurtres en série de Hwaseong, mais également de trois autres homicides dans la ville à la même époque, ainsi que de deux autres meurtres avant celui de sa belle-sœur.

Cependant, en dépit de ces aveux accablants et des preuves ADN, le tueur ne peut être poursuivi pour ces crimes en raison de la prescription légale. En effet, en Corée du Sud, les poursuites pour homicide étaient prescrites après quinze ans. Or, cette période a expiré en avril 2006 pour les crimes de Hwaseong. Cette situation soulève une vive controverse : bien que l’identité du tueur soit désormais connue, la loi empêche toute condamnation supplémentaire. Les familles des victimes se retrouvent privées de justice, bien que l’aveu du criminel mette officiellement fin à l’énigme qui hantait la Corée depuis plus de trois décennies.

En 2020, avec l’aveu du véritable coupable, Yoon Sung-yeo obtient enfin la reconnaissance de son innocence. Il bénéficie donc d’un nouveau procès qui le blanchit totalement, annulant ainsi sa condamnation injuste. Il devient alors l’un des symboles des dérives du système judiciaire coréen des années 80-90, où les enquêtes étaient souvent bâclées sous la pression, et où la torture était une méthode courante d’interrogatoire. En raison de cette erreur judiciaire majeure, l’État coréen lui accorde une indemnisation de près de 3.000.000$ pour les décennies de souffrance qu’il a endurées.

Aujourd’hui, cette affaire est considérée comme l’un des plus grands scandales judiciaires de Corée du Sud, et elle a entraîné des réformes dans la manière dont sont menées les enquêtes criminelles, notamment en ce qui concerne l’interrogatoire des suspects et l’usage des preuves ADN.