Il y a des films comme ça, pas les pires, pas les meilleurs, qui portent en eux et malgré eux la maladie du cinéma français. Une certaine tendance, même, du cinéma français d'aujourd'hui, oserais-je dire...

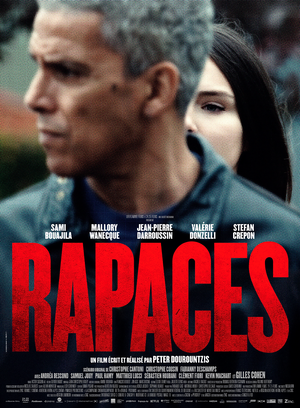

Entendons-nous bien, Rapaces n'est pas un film horrible, c'est même une (énième) intention louable de vouloir faire un cinéma de genre (ici le thriller/polar) en s'inspirant d'un certain cinéma américain des années 70 avec, en sus, une vocation que l'on devine plutôt populaire. L'image est belle et Dourountzis nous gratifie de quelques scènes bien senties. Une "belle" intention, donc, comme on dirait aujourd'hui.

Non, décidément, Rapaces n'est pas un film détestable (de prime abord en tout cas, on y reviendra).

Non, décidément pas, Rapaces est juste un film incroyablement moyen (comme on détermine un français moyen) et qui coche, à mon sens, toutes les cases de la nouvelle "Qualité Française".

Tout d'abord la paresse.

Cette pourtant bonne idée sur le papier, pas poussée, pas creusée, pas travaillée, de s'immerger dans la rédaction d'un journal de faits divers en perdition fait pschiiit au bout d'une demi-heure. A ne jamais choisir clairement entre le film de groupe et le "buddy movie(?)" ou en choisissant trop tard et sans raison valable, le réalisateur ne nous embarque jamais nulle part et sur aucun véhicule. Il faut une personnalité forte, voire extravagante, et beaucoup, beaucoup de talent pour se permettre cet évitement. Tarantino, qui n'aura pourtant pas toujours réussi l'esquive, pourra en témoigner. Dourountzis n'a (pour l'instant?) ni l'une, ni l'autre. Il ne reste qu'une vague prétention, sans moyens, sans ventre, sans tripes. Les actions de ses personnages ne sont jamais motivées ou alors à gros traits psychologisants comme pour Sam (Bouajila, éteint) et son transfert tiré par les cheveux. Ava, la jeune héroïne ou devrais je dire super héroïne, (Mallaury Wanecque, une vraie nature à défaut d'être comédienne) a tout compris avant tout le monde, a raison tout le temps, sur toute la ligne, contre tout le monde ou presque. Quel épatant petit bout de femme... Le féminisme pour les nuls ou pour les mecs qui ne veulent pas se fatiguer à écrire un vrai personnage féminin. Ah oui, on apprendra aussi qu'elle est lesbienne au détour d'une conversation... Pourquoi? Pour quoi faire? Et pourquoi pas, me répondra t-on à coup sûr. On ne sait pas et on s'en fout.

Ensuite, dans le prolongement direct du "personnage" d'Ava, l'idéologie à la sauce Laurent Delahousse / Anne-Sophie Lapix.

C'est à se demander si le comité de rédaction de France Télévision n'a pas participé à l'écriture du film tant le "placement produit" du féminicide est grossier et vulgaire, bien pire qu'un sujet du JT qui a au moins le réel (même de surface) de son côté. Le sujet pourrait être passionnant, il est juste survolé, bâclé et utilisé, soit avec un cynisme révoltant, soit avec une bassesse de vue consternante. En point d'orgue éclairant cette inénarrable scène entre Christian (Darroussin, trèèèèèès fatigué) et Ava qui devisent (au calme et au centre du film) sur les mâles toxiques qui violenteraient systémiquement leurs femmes en rentrant du boulot. Avec clins d'oeil appuyés pour le spectateur (de province, mais nous y reviendrons) qui découvrira, éberlué, qu'il a payé sa place, non seulement pour qu'on le prenne pour un imbécile mais pour qu'on lui fasse, en sus, une morale pachydermique de dame patronnesse... On pourra ajouter, pour compléter le tableau, que faire deviser, de concert, deux personnages dans une scène sans enjeu, sans conflit, est un exercice périlleux. Mieux vaut avoir du style (voir la ref à Tarantino plus haut). Ici ce n'est pas simplement raté, c'est douloureux et insultant pour à peu près tout le monde, femmes violentées comprises. On touche là le coeur du problème. Placer cette scène de pure idéologie (bonne, mauvaise, ce n'est pas la question), anti dramatique et plate, à l'endroit même où (que ce soit dans Rambo ou dans Stalker de Tarkovski) les enjeux sont censés grimper en flèche. Les prémices d'une question se posent. Quelle est l'intention de tout ça et surtout, y en a t-il vraiment une?

Enfin, cette scène finale de restaurant, pas désagréable en soi car comme on apprécie un bon groupe de reprises à un mariage (remplacer ici Donna Summer par Brian De Palma), on peut apprécier la construction très appliquée du suspense, un véritable savoir faire, même.

Mais que nous raconte cette scène dans le fond? Bouajila (désormais en pilotage automatique, pour ne pas dire en roue libre) et Wanecque sont coincés dans un restaurant bondé car les rapaces, les méchants blancs de province "élevés au porno et au foot" (dixit Ava), les mascus, la lie de l'humanité, pire que des nazis ou pas loin (c'est tout ce qu'on saura d'eux, désolé), les rapaces donc, sont entrés dans la salle. Comment nos héros vont-ils s'en sortir? Vont-ils se lever de leur chaise et profiter de cette salle bondée pour confondre les criminels devant de nombreux témoins? Non, ils préfèreront attendre que la salle se vide pour que le réalisateur puisse faire de "la-jolie-mise-en-scène-à-la-manière-de" pendant de longues minutes... Pas de mal à ça, en principe. Hitchcock lui-même ne s'est jamais embarrassé de vraisemblance en faisant débarquer sans raison valable un avion mitrailleur au beau milieu des champs de maïs.

Mais là, c'est différent alors soyons clairs. Soit les scénaristes (et ils sont quatre) n'ont pas réalisé l'inanité de leur scène, soit ils pensent (comme leurs personnages?) que tous les clients de ce restaurant de province sont potentiellement dangereux puisque de province donc ploucs (élevés au porno et au foot, eux aussi?), puisque pas parisiens donc pas éclairés par la lumière de la capitale, le phare du progressisme bon teint et auto satisfait...

Je ne sais pas si on se rend compte... Je ne sais pas si on réalise le mépris de classe qui suinte d'une telle paresse d'écriture (je me refuse à croire à l'intention). Cette scène contient, en embouchure de tout ce qui la précède, cette fameuse maladie du cinéma français qui conjugue un manque de travail, d'expertise et de goût de l'effort à une idéologie, au mieux sincère et bas du front, ou au pire cynique. Mais je ne sais même pas laquelle de ces deux options est la pire, finalement.

On sent bien, comme je l'ai dit en ouverture, chez les producteurs et les réalisateur/scénaristes de Rapaces, cette volonté de faire un film "à l'américaine" mais jamais le cinéma américain (malgré tous ses défauts) n'aurait laissé arriver jusqu'au tournage un film aussi mal écrit, aussi peu abouti. Le script serait resté sur le bureau d'un-e standardiste à Hollywood.

Cette impression tenace de semi-professionnalisme fait peine à voir et nous donne toujours à nous, simple public, simples mortels, l'impression, en sortant de la salle, d'avoir fait une bonne action pour le cinéma français... Elle nous pousse, malgré nous et presque de manière inconsciente, à trouver des excuses au film que l'on vient de voir, comme on pardonnerait avec une bienveillance condescendante à sa petite cousine de nous avoir fait endurer son spectacle de danse de fin d'année.

Rapaces part d'une bonne intention et est bien joli par moments, voire gracieux (comme la petite cousine) mais se vautre à tous les tournants qui comptent.

Encore une fois, la vraie question, la seule réellement éclairante et valable pour moi est de savoir ce qui de l'amateurisme ou du cynisme marchand à la recherche de la subvention l'emporte à la fin dans le discours produit.

L'approximation permanente ou le guichet?

J'aimerais savoir.

Sans doute un peu des deux, quitte, encore une fois, à ne pas choisir.