Les films de Wes Anderson étaient de moins en moins intéressants, pourtant ils ont tous nécessité beaucoup de travail. Depuis The French Dispatch, quelque chose a quitté le cinéma d'Anderson, un élément discret mais indispensable dans cet univers maison de poupée : le cœur.

Luke Wilson tentait de se suicider dans La Famille Tenenbaum. Bill Murray, lors du climax sous-marin de La Vie Aquatique, surmontait le deuil en renonçant à tuer son ennemi juré. Bruce Willis, en confrontant les services sociaux sous une pluie d'éclairs dans Moonrise Kingdom, laissait entrevoir une enfance brisée. On peut être allergique au cinéma de Wes et y trouver, parfois, une porte d'entrée, lorsque l'esthétisme laisse place à l'intimisme.

La vapeur était renversée jusqu'au point de non-retour dans Asteroid City, pur caprice esthétique aussi soigné que redondant. Je n'ai jamais lu ni entendu une interview de Wes Anderson, mais je suis persuadé qu'il fuit la politique. Lorsqu'il aborde mai 68 dans un segment de The French Dispatch, c'est sous l'excuse de l'archive journalistique. Sa vision n'en est que plus distancée, plus détendue, anecdotique.

Wes se lâche lorsque ses films se passent dans un pays imaginaire. The Grand Budapest Hôtel, dont le titre cite la capitale hongroise, se déroule néanmoins dans une contrée qui n'existe pas, ce qui lui permet d'aborder la Seconde guerre mondiale sans tomber dans le militantisme. Ainsi, lorsqu'apparaissent les terroristes de The Phonician Scheme, on peut au choix penser qu'on se trouve soudain en Bolivie (la dégaine très Che Guevara du leader) ou en Colombie (ces maquisards pourraient tout aussi bien être des F.A.R.C.).

Che Guevara, F.A.R.C., à vous de choisir où se situe mon récit, semble s'amuser Wes Anderson. Il laisse la grande histoire aux collègues. Wes, lui, s'amuse de détails. Par exemple, le fidèle Mathieu Amalric, ici dans le rôle de Marseille Bob (quel blaze merveilleux !), lorsque le groupe armé fait irruption dans son club, reproche au leader de mitrailler son lustre, son plafond, de détruire un lieu magnifique au lieu de simplement s'en aller avec le butin.

En apparence, c'est un point de vue bourgeois, or cet attachement aux belles choses, aux trésors injustement broyés par la grande histoire, est parfaitement raccord avec The Grand Budapest Hôtel dont le décor principal finit déchiqueté sous les balles. Wes Anderson s'évade de la réalité. Il ne la convoque pas, mais il l'évoque. Sans donner de noms, et encore moins de lieux. C'est sa garantie de pouvoir s'amuser d'à peu près tout.

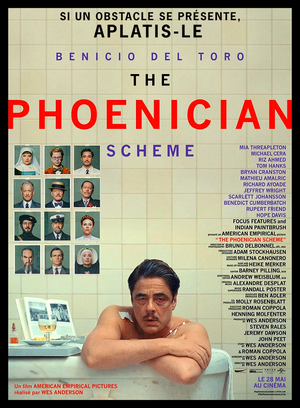

Réjouissante nouveauté, cependant : si The Phoenician Scheme conserve de bout en bout l'approche esthétique de Wes Anderson, le récit suit un personnage aussi calculateur que les décors sont naïfs. C'est le principal atout de ce nouveau film. Souvent en gros plan, Benicio del Toro assume son âge, ses rides, encore plus qu'en homme d'action revenu de tout dans le génial Sicario 2. Zsa-zsa Korda, son personnage, est un escroc d'envergure.

Fini les doux rêveurs, place à l'entrepreneur fêlé. Zsa-zsa a un rêve qui coûte cher. Zsa-zsa a escroqué les banques de tous les pays du monde libre. Ses dirigeants forment une cellule de crise pour lui couper l'herbe sous le pied : en augmentant le prix de matériaux nécessaires au projet de Zsa-zsa, ils l'endettent avant même le premier coup de pelle. Ils sont rigolos, ces encravatés, cachés dans leur simili war room de la Guerre froide alors que Benicio, lui, fait le tour du monde !

D'ailleurs Zsa-zsa, Wes ne le dit pas, mais c'est un gitan dans l'âme. Le mec n'a pas d'adresse ni de passeport. Il a sciemment évité qu'on lui attribue une nationalité. Sa maison officielle, c'est une cabane paumée qu'on ne verra jamais, accessible uniquement par un chemin destiné aux chèvres. Zsa-zsa, aussi riche soit-il, fait tout pour être aussi libre que les gens du voyage, quand bien même il voyage en avion privé.

Un bourgeois-bohème donc, mais authentiquement bourgeois et authentiquement bohème, avec les responsabilité écrasantes d'un chef d'entreprise que l'on cherche à assassiner toutes les semaines et, en même temps, le train de vie d'un gus qui vit au jour le jour, se salit les mains et risque sa peau. Il bouge sans cesse pour contrecarrer les magouilles industrielles qui l'empêchent de réaliser ses propres magouilles.

C'est ce qui rend savoureux son duo avec Liesl, sa fille rentrée dans les ordres brillamment interprétée par Mia Threapleton (fille de Kate Winslet). Elle, au contraire, n'a jamais bougé de son couvent. Une âme stable dans un corps stable. La direction d'acteurs, chez Wes Anderson, fonctionne souvent ainsi : le cadre est rigide, donc les gestes un peu brusques paraissent excentriques. Liesl se fond à merveille dans ce système. Elle est l'antithèse de son papa, mais aussi l'antithèse de l'assistant maniéré incarné par Michael Cera, qui gigote et minaude.

Daron globe-trotteur, Zsa-zsa en sait certainement plus sur le monde qui l'entoure que tous les personnages de Wes Anderson réunis. Il a de la bouteille et il le sait. The Phoenician Scheme n'en est que plus rafraîchissant. Le film commence sur une explosion qui coupe en deux un personnage en arrière-plan. Sans trahir son propre style visuel, Wes Anderson étonne. Il y va également mollo sur la voix off, ce qui allège ses parti-pris visuels désormais connus et assimilés.

Au fond, le dernier Wes Anderson aurait pu tomber dans un sombre académisme : le héros a une liste de gens à visiter, et ladite liste forme autant de chapitres qui s'enchaînent chronologiquement. Le film n'échappe certes pas à certaines longueurs, car les personnages ne sont pas tous aussi drôles et incarnés que Marseille Bob.

Mais tout The Phoenician Scheme profite de cette saveur retrouvée, du plaisir de jouer aux cartes autour d'un petit whisky avec un compagnon d'infortune, après une course folle dans un monde dominé par le mercenariat - Zsa-zsa reconnaît la plupart des types qui essayent de lui faire la peau, car il les a lui-même engagés jadis pour occire des concurrents.

Le dernier Wes Anderson n'est donc pas une résurrection, mais un agréable pas de côté vers une ambiance plus proche de 0SS 117 que de Jacques Tati, même si Hubert Bonisseur de la Bath, lui, vit dans un monde alternatif où le Mossad, René Coty et le Caire sont précisément nommés. Wes est encore loin d'avoir cette insolence, mais ce brin d'impolitesse redonne du coeur à son cinéma.