Ma note : 7/10

Lorsque Commander in Chief débute en 2005 sur ABC, son postulat narratif suscite immédiatement l’intérêt : et si, pour la première fois dans l’histoire américaine, une femme accédait à la présidence des États-Unis ? Au-delà de la simple audace thématique, la série se présente comme une tentative d’exploration des mécanismes du pouvoir politique à travers le prisme du genre et de la légitimité institutionnelle.

L’intérêt majeur de la série réside dans sa capacité à proposer une réflexion sur la présidence en tant que fonction, en dissociant partiellement l’exercice du pouvoir de l’identité personnelle de celui qui l’occupe. En mettant en scène Mackenzie Allen, femme indépendante, non élue au poste suprême mais propulsée suite au décès du président en exercice, la série pose la question du rapport entre compétence, légitimité et acceptabilité politique.

La présidence Allen devient ainsi un terrain d’analyse des résistances du système politique américain face à une figure atypique : femme, centriste, non issue des grands partis traditionnels de pouvoir. Commander in Chief explore habilement les jeux d’influence, les luttes d’ego et les pressions médiatiques qui façonnent le quotidien politique. Cette approche confère à la série un sous-texte intéressant sur les limites de l’appareil démocratique américain lorsqu’il est confronté à l’altérité.

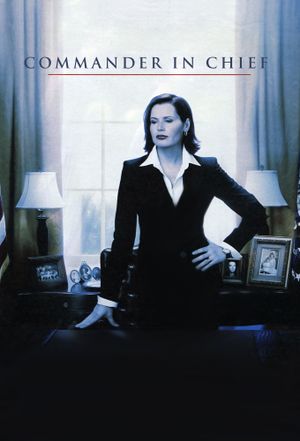

Le jeu de Geena Davis constitue sans doute la principale réussite du projet. Avec sobriété, elle parvient à incarner une présidente à la fois crédible sur le plan politique et humainement accessible. Sa capacité à exprimer la tension entre ses responsabilités institutionnelles et ses engagements personnels donne de l’épaisseur au personnage, évitant de tomber dans la simple projection idéalisée.

Le reste du casting soutient l’ensemble avec un certain sérieux, même si certains antagonistes, comme le personnage de Nathan Templeton (Donald Sutherland), adoptent parfois des traits schématiques qui limitent la profondeur des rapports de force.

Là où Commander in Chief révèle ses limites, c’est dans la gestion de son équilibre narratif. L’alternance entre les enjeux géopolitiques, les tensions partisanes et les intrigues familiales crée parfois un déséquilibre qui nuit à la cohérence du propos central. La série hésite entre une volonté de réalisme politique à la West Wing et des ressorts plus conventionnels de soap opera. Cette indécision affaiblit certains arcs narratifs et empêche le développement d’une réelle intensité dramatique sur la durée.

De même, certaines situations de crise sont résolues de manière trop expéditive, limitant ainsi la possibilité d’une véritable immersion dans la complexité des enjeux politiques contemporains.

Sur le plan de la réalisation, la série adopte un style relativement classique, typique des productions de network du début des années 2000. L’absence de prises de risques visuelles n’entame pas la lisibilité du récit, mais empêche l’œuvre de se distinguer esthétiquement. La bande-son et le montage restent fonctionnels, sans apporter de réelle valeur ajoutée à l’ensemble.

En définitive, Commander in Chief propose une expérience intéressante en tant qu’objet politique de fiction. Ses qualités — conceptuelles et interprétatives — sont indéniables. Mais ses faiblesses — structurelles et narratives — freinent son potentiel d’excellence. C’est une série qui, malgré ses imperfections, mérite l’attention pour la singularité de sa proposition à une époque où ce type de perspective restait rare sur les écrans.