Lorsque j’ai appris que Luc Besson s’attaquait au mythe de Dracula, j’ai ressenti un mélange d’impatience et d’inquiétude. Impatience, parce qu’un cinéaste français qui ose revisiter l’un des monstres les plus iconiques du cinéma est rare ; inquiétude, car je craignais que Luc fasse du « Besson », avec son goût prononcé pour le grand spectacle au détriment de la profondeur. Et en sortant de la salle le 1er août 2025, après deux heures de projection en VF, j’ai dû admettre que mes craintes n’étaient pas infondées. Avec Dracula, Besson choisit une approche romantique et mélodramatique, délaissant largement la dimension gothique et horrifique du mythe. Le résultat, bien qu’ambitieux visuellement, m’a laissé sur ma faim.

Un scénario romantique aux crocs limés

L’histoire démarre en 1480, en Roumanie, où le prince Vladimir bascule dans les ténèbres après la mort tragique de sa bien-aimée. Transformé en vampire, il erre pendant plus de quatre siècles avant de retrouver, dans le Paris du XIXe siècle, la réincarnation de son amour perdu. Sur le papier, ce fil rouge romantique pouvait séduire. Mais l’exécution manque cruellement de tension dramatique. Là où le Dracula de Coppola (1992) marquait dès son introduction par une intensité visuelle et sonore inoubliable, celui de Besson s’embourbe dans un récit qui peine à trouver son souffle. La romance prend le pas sur l’horreur, transformant le vampire en figure presque ridicule, loin de l’aura inquiétante que l’on attendait.

Un prince des ténèbres sans charisme

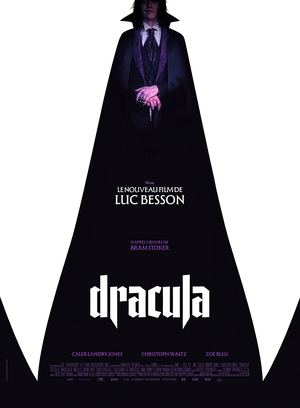

Le choix de Caleb Landry Jones pour incarner Dracula surprend. J’avais beaucoup apprécié l’acteur dans Nitram et Dogman, mais ici, son interprétation tombe à plat. Au lieu d’un séducteur charismatique et inquiétant, il nous offre un vampire amoureux certes, mais naïf et presque risible. Son manque de présence à l’écran mine l’essence même du personnage. Loin du magnétisme sombre de Gary Oldman chez Coppola ou du regard envoutant de Bela Lugosi dans le film de 1931, ce Dracula semble inoffensif, et cela dessert toute l’entreprise. Christoph Waltz, habituellement magistral, se contente d’un rôle de prêtre mystérieux qui reste terriblement sous-exploité ; son personnage a l’aura d’un Van Helsing ecclésiastique, mais sans jamais en avoir l’impact. Quant à Guillaume de Tonquédec, sa présence en médecin parisien ne trouve jamais vraiment de justification.

Du côté féminin, Zoë Bleu interprète une Mina distante, presque détachée de son fiancé Jonathan Harker (joué sans relief par Ewens Abid). Cette Mina, présentée comme une réincarnation, paraît constamment en décalage avec son époque, ce qui aurait pu être intéressant… si le scénario avait creusé davantage cette étrangeté.

Un doublage français en demi-teinte

Ayant vu le film en VF, j’ai particulièrement noté un point faible : la voix française de Caleb Landry Jones lorsqu’il se transforme en monstre. On y perçoit une volonté de rappeler la puissance vocale de la VF de Gary Oldman en 1992, mais le résultat sonne comme une pâle imitation. Bernard Gabay prête sa voix à Christoph Waltz avec sérieux, mais le texte de son personnage manque de substance pour véritablement marquer. Globalement, le doublage reste correct mais jamais mémorable, comme si les comédiens n’avaient pas eu matière à enrichir leurs interprétations.

Une mise en scène classique, loin du souffle attendu

Visuellement, Luc Besson propose quelques éclairs de mise en scène, notamment une séquence marquante où Vladimir, encore humain, brandit une lance avec une tête empalée sous une lune de sang, suivi par son armée portant le même macabre trophée. Cette image puissante rappelle que Besson sait manier le grand spectacle. Malheureusement, le reste du film se perd dans des séquences trop longues et artificielles, comme une scène de danse interminable où Dracula fait valser différentes époques et figures historiques. Là où Coppola embrassait un gothisme baroque et une sensualité inquiétante, Besson livre un blockbuster au vernis romantique, mais dénué de véritable âme.

Un score d’Elfman qui ne mord pas

La collaboration entre Luc Besson et Danny Elfman laissait présager une bande originale mémorable. Hélas, malgré toute mon admiration pour le compositeur attitré de Tim Burton, la musique reste étonnamment fade. Là où Wojciech Kilar m’avait donné des frissons dès les premières notes du Dracula de Coppola, Elfman livre ici une partition fonctionnelle, mais qui n’élève jamais la mise en scène ni n’insuffle l’émotion nécessaire à ce récit d’amour maudit. On peut aussi rappeler l'utilisation du Lac des cygnes de Tchaïkovski sur le Dracule de Tod Browning, en 1931.

Une ambition romantique qui vire au pastiche

On sent bien que Luc Besson voulait proposer un Dracula romantique, centré sur la passion éternelle plutôt que sur l’horreur. Mais cette ambition se retourne contre lui : au lieu d’un récit poignant, on obtient une fresque souvent ridicule, qui finit par donner au Bal des vampires de Roman Polanski l’air d’un film d’horreur sérieux. L’absence de véritable frisson, de sensualité gothique et de danger réduit ce Dracula à un spectacle creux.

Verdict : un retour mitigé pour Luc Besson

Note : 5/10

Au final, Dracula: A Love Tale est un film très moyen. Si j’ai apprécié de voir Luc Besson revenir au premier plan et rappeler qu’il reste l’un des rares cinéastes français à vouloir rivaliser avec Hollywood, son pari est ici manqué. Dracula y perd son mordant, la romance prend le pas sur la noirceur, et même la musique de Danny Elfman peine à sauver l’ensemble. Reste un film visuellement correct, ponctué de rares fulgurances, mais trop sage pour marquer durablement. J’attends malgré tout son prochain projet, avec l’espoir qu’il retrouve la puissance narrative de ses grands films… et pourquoi pas, qu’il retravaille avec Éric Serra.