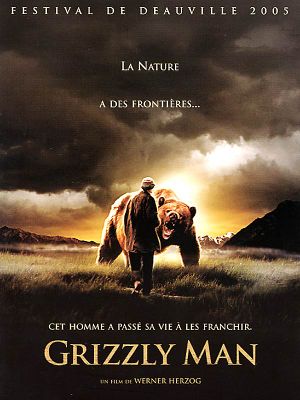

Grizzly Man, c’est l’histoire d’un homme qui a décidé de vivre pendant près de 13 ans en compagnie des grizzlys, au fin fond de l’Alaska, et qui a fini par être tué par ces animaux, en même temps que sa compagne de l’époque.

Cette information est posée dès les quinze premières minutes du documentaire, car l’enjeu ne réside pas dans le suspense du récit, mais bien dans le portrait de cet homme et dans la tentative de comprendre ce qui l’a poussé à vivre de cette manière. Plus encore, c’est l’occasion d’entendre des réactions extérieures à ses choix, et de réfléchir à ce qu’elles révèlent.

Allons droit au but : j’ai perçu ce documentaire comme une vraie réflexion profonde sur le rapport de l’homme à l’absolu, au militantisme, voire au fanatisme. Il dissèque ce qui pousse un individu à épouser une cause non pas pour ses effets concrets, mais au nom d’un amour inconditionnel pour l’idée d’absolu. Et c’est là que ce film devient bien plus qu’un documentaire animalier : il devient transposable à d’autres formes d’engagement radical.

Quels sont les signes qui montrent qu’on ne défend plus une cause pour ce qu’elle est, mais pour l’image de soi qu’on se construit à travers elle ? Autrement dit : quand commence-t-on à aimer être le statut de défenseur plus que la cause elle-même ? Concrètement ici, d’un homme qui semble vouloir comprendre la vie des grizzlys, on découvre assez vite quelqu’un qui cherche surtout à se placer au centre, à vivre dans le ressentiment vis-à-vis du monde, bien plus qu’à défendre véritablement la cause animale. Les symptômes sont là : mise en scène permanente de soi, délire paranoïaque, hostilité envers ceux qui ne partagent pas sa démarche, projection humaine sur les grizzlys au mépris de leur altérité… Bref, tout concourt à faire exactement le contraire de ce qu’il prétend incarner.

Fondamentalement, je crois qu’il s’agit d’un sacré film sur la manière dont la posture morale peut épuiser le réel. Le point culminant étant atteint lorsque l’on comprend qu’il envisage sa propre mort comme un acte au service de la cause – non pas pour sauver les grizzlys, mais pour devenir martyr. Il ne s’agit plus de penser la réalité des menaces qui pèsent sur ces animaux, ni les conséquences concrètes de ses actes. Il s’agit de s’accomplir dans la mort, dans l’image sacrée qu’elle produira.

Cette réflexion est rendue possible par le dispositif même du documentaire, qui fonctionne par strates et rebonds.

1. Les images d’archives d’abord : des heures et des heures que cet homme a passées à se filmer, dans une volonté évidente de construire une mythologie de sa personne, plus que de documenter les animaux ou leur environnement.

2. Les interviews de proches ensuite, qui nous parlent d’un homme relativement aimé, mais plongé dans un univers factice. Chaque témoignage semble sonner faux, entre jugements généraux et débiles, et vénérations quasi-sectaires. Ce n’est plus un documentaire, c’est une telenovela en temps réel, un enchaînement de masques sociaux.

3. Enfin, les interventions en voix off de Werner Herzog, le réalisateur, qui, dans une mise en abyme très fine, vient peu à peu interpréter la posture de son sujet : il montre à quel point la caméra devient pour cet homme un espace de mise en scène de soi, et non une tentative sincère de capter le vivant (auquel il nous appelle lui à être attentif).

Au fond, la trajectoire de ce personnage, si radicalement tendue vers l’absolu, et la manière dont Herzog construit son film au cœur même de cette tension, éclairent quelque chose de profondément humain – et tristement humain : notre capacité à travestir une cause au nom de soi-même, et à perdre le réel dans l’ivresse de la pureté.